Notre maison est une entité que nous aimons car nous la concevons à notre image, selon nos goûts et nos usages. Part importante de notre budget (environ 20 % de nos revenus), une majorité de Sarthois sont des propriétaires (58 % environ) qui y passent du temps, soit pour bricoler, soit pour décorer. L’environnement autour de la maison a fortement évolué puisqu’il y a 100 ans nous vivions à 75 % dans les campagnes dans des maisons traditionnelles en hameaux. Aujourd’hui c’est l’inverse puisque 80 % des Français vivent en milieu urbain ou périurbain. Ce changement sociologique s’accompagne d’une prise de conscience de la nécessité de modifier les règles et les usages : de nouvelles tendances se manifestent depuis une quinzaine d’années comme la construction des écoquartiers, des habitats partagés, l’intégration dans les projets de la durabilité et de l’écologie. Pour ce 64e Dossier, Le Petit Sarthois vous propose de découvrir ce que sera le logement de demain, avec une série de rencontres d’architectes, bureaux d’études, constructeurs ou artisans qui oeuvrent à conjuguer respect de l’environnement et confort pour se sentir bien chez soi.

L’avenir est aux logements de petite taille

Les nouvelles constructions sont aujourd’hui plus petites qu’il y a 20 ans. Ainsi dans les pays flamands, la diminution de la surface des appartements est de près de 25 % en 20 ans. En effet, nous vivons dans des logements de plus en plus petits et la hausse des prix de l’immobilier en est la cause principale. L’importance accordée à un grand espace extérieur qualitatif (et partagé ?) pèsera certainement davantage dans la balance qu’avant la crise du coronavirus. Les espaces extérieurs communs gagnent de plus en plus en importance, notamment dans les centres-villes. Les propriétaires disposent donc d’un espace extérieur privé plus petit et partagent un jardin commun plus grand avec d’autres résidents. Cette tendance est particulièrement perceptible dans les centres urbains, car l’espace disponible y est plus rare et le prix des terrains plus élevé. Mais cette tendance est également favorisée par la hausse des prix des constructions et rénovations en raison des exigences énergétiques plus strictes. Et le nombre d’habitants par foyer a tendance a diminué, en raison du plus grand nombre de divorces et du vieillissement de la population venant augmenter le nombre de veufs ou veuves.

Améliorer la qualité des logements collectifs, en réponse aux changements climatiques

La qualité́ des logements collectifs est bien sûr dépendante en premier lieu de leur surface, mais d’autres enjeux sont aussi à considérer. La nouvelle donne climatique nécessite en particulier un autre regard sur les exigences de ventilation naturelle. Il s’agit alors de hauteur sous plafond, d’orientations multiples, donc de distribution intérieure des immeubles pour que les logements trouvent une permanence d’usage sur le long terme. Le rapport à l’espace extérieur : balcons, terrasses, loggias, jardins. Il est possible de l’envisager en partie via des espaces mutualisés (toit-terrasse, grande terrasse ou jardin accessible à un ensemble d’habitants…), grande pièce et « faux balcon » pour un logement en hauteur…

Les matériaux visant à obtenir des bâtiments décarbonés ou passifs

L’intérêt de recourir au bois se mesure différemment selon que ce matériau se voit ou non. Lorsque le bois est visible, cela apporte un confort sensoriel, une dimension que l’on ne retrouve pas avec l’acier ou le béton. Et lorsqu’il est caché, cela se joue du côté de la facilité de mise en œuvre et de la légèreté. Il est vrai que le bois est apprécié pour des chantiers délicats dans les grands centres-villes car la préfabrication en usine permet des chantiers « secs » avec beaucoup moins de nuisance. C’est aussi un matériau plébiscité pour les surélévations grâce à sa légèreté. Une multiplication des projets qui ne devrait surtout pas laisser croire qu’en dehors du bois, point de salut. Si le point clé reste donc la dépense énergétique, avec en ligne de mire la construction de bâtiments passifs et le recours à des énergies décarbonées, le bois n’est pas la seule manière d’atteindre ces objectifs. Il y a la géothermie par exemple. On peut également se reporter vers la terre crue, réduire le ciment dans le béton pour en faire du béton bas carbone.

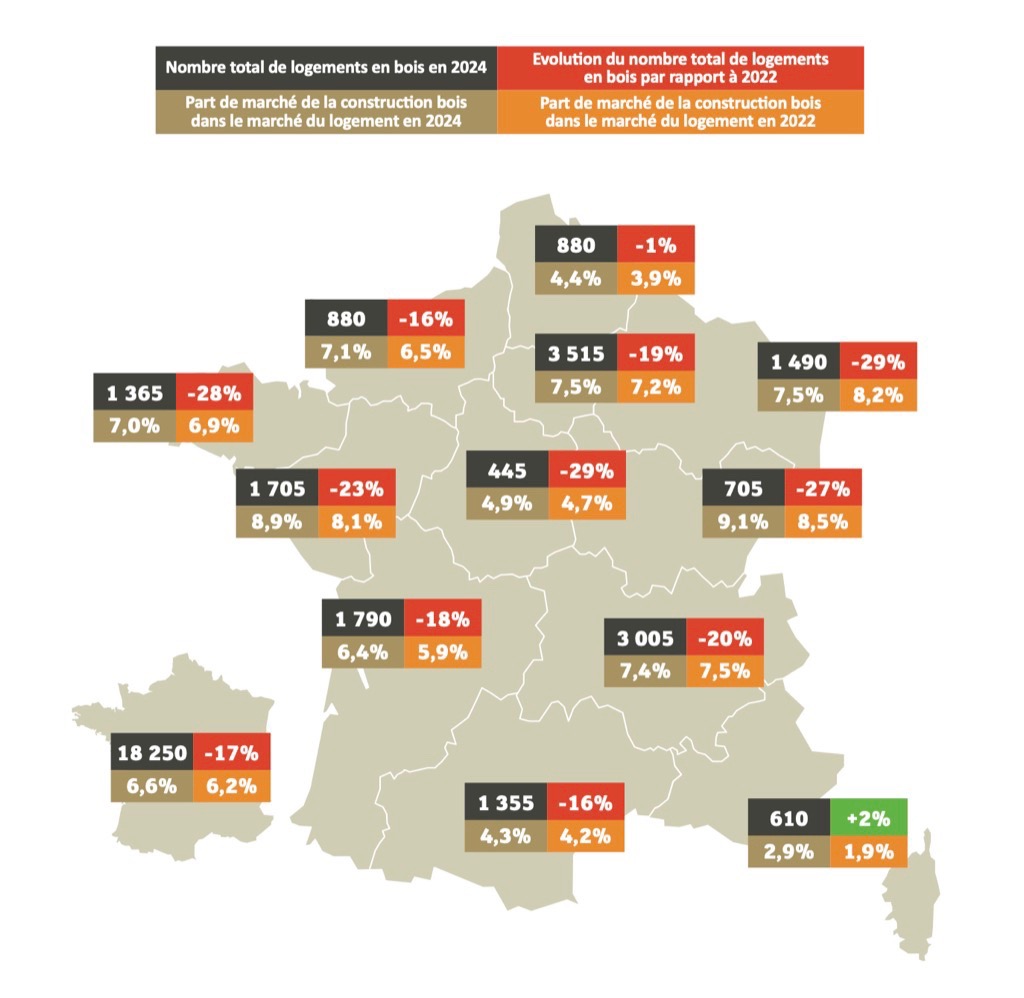

La maison en bois certes, mais des freins persistent

Il reste actuellement plusieurs problèmes liés au bois à résoudre, certains étant plus conjoncturels que d’autres. En premier lieu, l’afflux de commandes a montré que l’approvisionnement pouvait être compliqué, avec à la clé des envolées des prix. La France peut encore améliorer sa filière de transformation forestière. Et face à l’appétit actuel de la Chine et des États-Unis pour nos bois, peu de choses ont été faites pour sécuriser la production. Outre le prix, l’absence de produits locaux pousse certains constructeurs à se fournir très loin. Il n’est pas rare de retrouver sur des chantiers des résineux de Sibérie, ce qui réduit singulièrement leur efficacité en matière de bilan carbone. Même chose pour des panneaux de bois lamellé croisé (CLT), souvent importés et dont les colles peuvent parfois être améliorées. Enfin, les techniques doivent encore progresser en matière d’acoustique. Actuellement, pour obtenir des performances satisfaisantes, il faut soit rajouter beaucoup d’épaisseur, soit créer des millefeuilles de matériaux. Dans les deux cas, la solution n’est pas optimale d’un point de vue écologique.

Un exemple de maison construite au Mans par BM Architectes

Dans un quartier résidentiel bâti de maisons individuelles, le terrain s’étire sur plus de 24 mètres de long. Coté́ rue, au Nord-Est, les maisons voisines sont construites à l’alignement. Deux volumes composent la maison : un horizontal avec le socle qui s’étire sur toute la longueur du terrain pour marquer l’alignement sur une hauteur limitée à trois mètres. Le portail bois prolonge l’alignement devant les deux places de stationnement privatives. Un vertical avec la tour qui s’élève pour préserver les vues voisines sur une hauteur de neuf mètres. Le socle au rez-de-chaussée abrite les pièces de vie (séjour, salle à manger, cuisine, cellier & abri). La tour abrite l’ensemble des quatre chambres + salles de bain & bureau. Les deux volumes sont articulés par un vide triple hauteur dans lequel s’inscrit l’escalier en colimaçon. Sur rue, au Nord-Est, les façades sont volontairement peu ouvertes, pour se protéger du froid et des vues depuis la rue. Au Sud-Ouest, les façades s’ouvrent vers la vue & le soleil qui, en hiver, pourra contribuer au réchauffement de la maison. En été, toutes les baies sont protégées par des brise-soleil-orientables (BSO) et des débords de toiture. La fragmentation des deux volumes est accentuée par le choix des matériaux : de la tôle laquée pour le socle et du bardage bois pour la tour.

Année de livraison : 2022 Surface terrain : 300 m² Surface maison : 140 m²

Mission BM architectes : BASE + EXE partielle Performance RT2020 Bureau d’études : OTEIS (thermique)

Mode constructif : planchers & murs à caissons bois Entreprise bois : CENOMANE Coût des travaux 400 k€